È finita. Storia di un piccolo tipografo

Noi diciamo che se è giusto che si scrivano i libri su di un pittore o altri, ed è giusto che si sappia chi erano e com’erano in quel periodo i papi, i principi, i condottieri, i filosofi, gli altri artisti contemporanei, è anche importante che si cerchi di sapere chi erano e come vivevano quelli che non erano importanti e che non facevano notizia. (Ettore Guatelli)

L'arte di incidere sul legno per ottenere numerosi esemplari di ogni copia si diffuse in Europa nei primi anni del XIV secolo. Timbri e incisioni su legno o metallo furono inizialmente adoperati per riprodurre immagini sacre e carte da giuoco. I primi stampatori, per proteggersi dalla concorrenza, tennero segrete le loro attività; il mestiere era riservato e organizzato con criteri massonici, tanto da essere definito "arte nera". D'altra parte, mistero e sorpresa sono direttamente connessi ai procedimenti di stampa: "la carta viene passata su una superficie discontinua e incoerente riflessa a specchio, che istintivamente produce testo e immagini ricchi di significato". Con l'invenzione dei caratteri mobili, pezzi di legno o di metallo variamente accostati per comporre un qualsiasi scritto detti anche tipi, l'arte della stampa registrò un enorme progresso. I caratteri mobili di metallo e il torchio di legno, utile a pressare i fogli su tipi inchiostrati, furono i due mezzi tecnici che permisero a Gutenberg di stampare la famosa Bibbia a 42 linee (1452/1455). Per il suo torchio, Gutenberg prese a modello la pressa di legno di un frantoio, azionata da una vite di legno e mossa a braccia.

La diffusione della stampa favorì la diffusione dei libri e degli stampati e permise la nascita delle biblioteche pubbliche a discapito di quelle private appartenute ai ricchi e al clero, i soli che potevano permettersi il lusso di acquistare i costosissimi codici manoscritti. L'espansione della tecnica tipografica ebbe in un primo momento un carattere artigianale legato all'opera di singoli maestri, che erano al tempo stesso disegnatori di caratteri, incisori, fonditori, compositori e spesso anche rilegatori, solitari o aiutati da pochi collaboratori curavano l'intero processo di uno stampato. In un secondo momento, grazie al progresso della tecnica e alla fabbricazione di nuove macchine, le tipografie cominciarono a usare tipi fabbricati in fonderie specializzate e assunsero un aspetto industriale. Nel dopoguerra, in Italia, con la ricostruzione e le scuole di avviamento professionale, le tipografie si diffusero anche nei piccoli centri a supporto delle piccole imprese commerciali e per la stampa di avvisi e modulistica comunale. Alla fine degli anni '60, l'introduzione del metodo offset (1900) con la composizione elettronica (processo che prevede l'impiego di lastre) soppiantò la vecchia tipografia con caratteri mobili, ma l'alto costo delle macchine telecompositrici non permise a tutti il passaggio alla nuova realtà, per cui molte piccole tipografie continuarono ad esercitare l'antica "arte nera" onorando la tradizione a caratteri mobili. Una di queste era la tipografia di Nicola Iannuzziello.

Basta!

Quello che state per leggere è volutamente fazioso, nato sull'onda emotiva e, come si usa dire adesso, senza contraddittorio. Non ci può essere infatti contraddittorio fra chi cerca di parlare di cultura e chi ha come obiettivo soltanto l’accumulo di denaro.

Nel film dei fratelli Taviani Good morning Babilonia, Andrea e Nicola, artigiani toscani emigrati in America, trovano lavoro presso gli studi cinematografici dove stanno girando il film Intolerance di D.W. Griffith. Alla richiesta di competenze nella costruzione e nella installazione di scenografie per il film, rispondono di essere in grado di farlo perché sono i figli dei figli di Michelangelo, di Leonardo da Vinci, di Galileo etc. E l’elenco, si comprenderà, potrebbe continuare all’infinito, tanti e tali sono stati i nostri padri in qualsiasi settore della cultura, dell’arte, del linguaggio, del sapere.

Un monolite per don Francesco Cassol

Don Francesco Cassol, per otto anni, in estate, aveva attraversato a piedi la Murgia eleggendola a luogo privilegiato di preghiera e di meditazione. Quel generoso camminatore di pace, che cercava di nutrire la sua anima percorrendo i luoghi meno abitati e lontani dai modelli consumistici, ha trovato il 22 agosto scorso, proprio nella Murgia, una morte tragica e assurda, scambiato per selvaggina mentre dormiva nel suo sacco a pelo e ucciso da un bracconiere. È per dimostrare la solidarietà e la riconoscenza verso quest’uomo e la sua comunità di Longarone e dei Monti bellunesi che domenica 7 novembre, alle ore 10.30, presso il Pulo di Altamura, si renderà omaggio alla sua memoria, posando un monolite, opera dello scultore Vito Maiullari.

Al luogo dell’appuntamento ci si potrà recare a piedi, muovendo dal Santuario Madonna del Buoncammino di Altamura alle 9.00, in auto, dove sarà predisposto un parcheggio, in bicicletta o con una navetta partirà dal Campo sportivo - Mura Megalitiche sempre a partire dalle 9.00. Il ritorno è previsto entro le 13.00.

Chet salì sulla montagna scagliosa

I nostri piccoli paesi sono come colonie extramondo di androidi, macchine spaziali, di cui si è perso il controllo, che navigano senza rotta definita, senza futuro certo, immerse nel magma di un tempo lento, incessante, con un ritmo sempre uguale a se stesso. Nulla accade che non sia già previsto fino a che un giorno quella monotonia viene interrotta dal ritorno di un emigrante, dalla visita inaspettata di un turista o di un personaggio importante, uscito come dai libri, dai fumetti, dal cinema, dalla schiera dei miti che coltiviamo come entità astratte, come concetti senza corpi. Al paese può succedere di vedere Francesco Guccini uscire dal bar della piazza come fosse cosa di tutti i giorni o Chet Baker suonare sulla cassa armonica allestita per la festa patronale. È in questi momenti che quel vagare perso e lento si sospende per un attimo e senti di appartenere al mondo. (M.B.)

Non capita spesso di trovarsi fianco a fianco con un artista di fama mondiale, un’autentica icona del jazz. È ancora più raro non rendersene conto, vuoi per manifesta ignoranza del mondo dell’improvvisazione musicale e dei suoi più autorevoli esponenti, vuoi per un astigmatismo accentuato o un qualsiasi difetto di percezione che impedisce di riconoscere l’artista, vuoi per la giovane età e lo studio del violoncello che all’epoca ti impegnava la quasi totalità del tempo, avvicinandoti al virtuosismo elegante e misurato di Andrè Navarra che al cool jazz o al bebop di Dizzie Gillespie & company. Delle tre l’ultima, nonostante un astigmatismo galoppante che procede tuttora inesorabile, quasi più veloce dell’inflazione degli ultimi anni.

Appunti per il 4 novembre

Bertolt Brecht

Il parto della grande Babele

Quando era giunta l’ora delle doglie, si ritirò all’interno delle sue stanze e si circondò di medici e di veggenti.

Sorse un mormorio. Nella casa entravano uomini autorevoli con le facce serie e ne uscivano con le facce preoccupate e pallide. E il prezzo del bianchetto raddoppiò nei negozi di cosmetica.

Il popolo si radunò nelle strade e ci restò dal mattino alla sera, con lo stomaco vuoto.

Dono, reciprocità, crescita sostenibile. Adesso

La decrescita serena, una sfida per il Mezzogiorno?

Serge Latouche

Professore Emerito di economia, università di Paris Sud-Orsay

Mercoledì 10 novembre 2010

Matera, Palazzo Lanfranchi

ore 19.30

Anita

abito lungo blu notte con una spirale vertiginosa di stelline come la via lattea. Disegno di Federico Fellini

«La dolce vita sarà una pietra emiliana»

diceva Peppino Amato, produttore del film.

Scena 42

Ristorante Domus Aurea Est. Notte

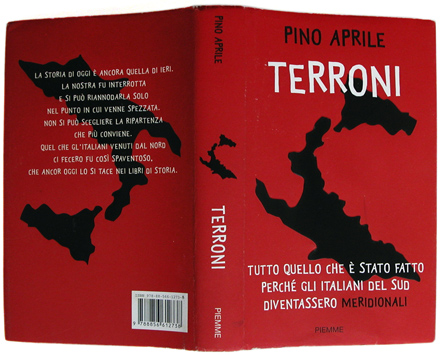

Terroni

Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero “meridionali”

Piemme, pagg. 306 - € 17,50

Di cosa si parla quando si parla del Centocinquantesimo dell’Unità d’Italia? E l’Italia è una nazione unita? O è un paese irrimediabilmente in frantumi? Che speranza c’è di vedere una nazione solidale tra tutte le sue componenti? O bisogna rassegnarsi ai politici con la faccia dei Calderoli, dei Tremonti, dei Bossi, dei Brunetta e dei Bondi; o di quelli dalla faccia rifatta?

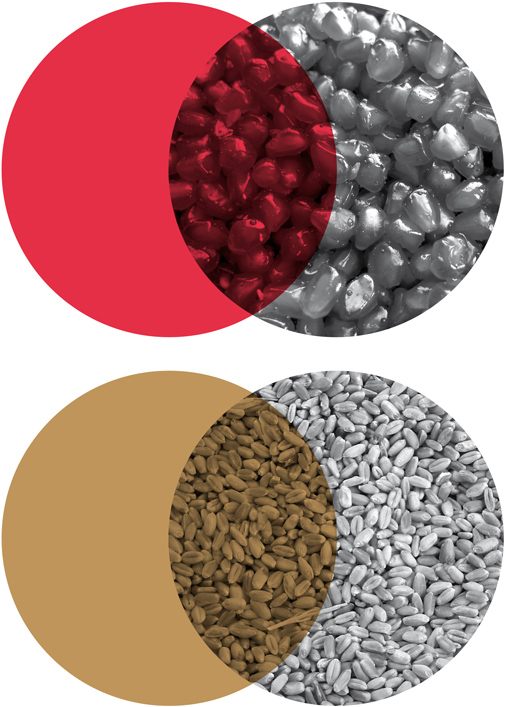

Il cibo dei morti

In cucina per alimentare la nostra memoria dei defunti: ma i morti mangiano? o siamo noi vivi che mangiamo per loro? Le risposte, apparentemente semplici, prova a darle la studiosa di storia e tradizioni popolari Bianca Tragni nel suo libro Il cibo dei morti, edizioni Palomar, 2006.

Quando si nomina il cibo nei contesti luttuosi si pensa subito al consolo, u cuonz nella maggior parte dei dialetti murgiani, che fa ormai parte degli amarcord di chi si aggira intorno alla cinquantina.